|

Ce

nom vient évidemment du mot hébreu Tsarfat,

désignant la France. Les ancêtres de la famille sont donc

originaires de ce pays. Après l’expulsion des juifs de France par

Philippe le Bel en 1306, un certain nombre d’entre eux se réfugient

en Espagne où ils choisissent des patronymes, souvent d’après

leur région d’origine. Parfois, dans des contrats entre juifs et

chrétiens, le nom a été traduit en « Frances » ou

« Franco ». La transcription de ce nom en lettres

latines varie suivant les prononciations et les langues. Après

l’expulsion d’Espagne, on retrouve ce nom dans tout le Bassin méditerranéen,

mais aussi en Angleterre, et plus tard en Hollande. La transcription

du nom Hassarfati en Serfaty, pourrait être la conséquence de

l’esprit colonialiste après 1912 qui, en éliminant le « Ha »,

annulait ce qui aurait pu paraître être un « titre

aristocratique », et en plaçant un « y »

(initiative bizarre : pourquoi cette lettre ?), était-ce

un moyen d’éviter une prétendue origine corse ou italienne ?

L’arbre

généalogique (ci dessous),

remonte certainement aux environs de 1450. Une ancienne tradition très

ancrée, retrouvée dans les ketoubot

familiales, le fait remonter à Rabbenou-Tam petit-fils de Rashi. Le

célèbre « Ha-hidah » (R. Haim Yossef David

Azoulay, né à Jérusalem, 1724-1806) rappelle cette ascendance.

Cependant il manquerait quelque 7 générations, et malgré de

longues recherches dans ce qui reste d’archives en Espagne, il

n’a pas été possible de combler ce vide (bien que l’on ait

retrouvé des rabbins célèbres du même nom, sans toutefois établir

de lien véritable). Cependant, seule la famille Hassarfati de Fès

conserve cette tradition. De quelle région d’Espagne cette

famille est-elle originaire ? Une tradition parle de la

Castille, et le fait est qu’ils transmettaient à Fès les

« taqqanot des juifs

expulsés de Castille ». Par ailleurs, le prénom Vidal, qui

revient constamment dans la famille, semblait être fréquent en

Aragon et en Catalogne, où la langue était le français ou ses dérivés.

Le mot hébraïque Haïm (vie) aurait été traduit par Vital en

espagnol et retranscrit Vidal en français (langue considérée

« dure » par rapport à l’espagnol) [15].

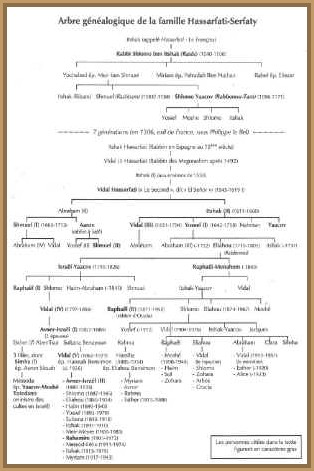

Arbre

genealogique de la famille Hassarfati-Serfaty

Cliquez dessus pour agrandir

Depuis

leur arrivée à Fès, après l’expulsion d’Espagne, les

Hassarfati ont engendré une longue lignée de rabbins, d’abord

des Megorashim, puis de la communauté dans son ensemble.

Parmi

ces nombreux ascendants, nous citerons, par ordre chronologique

[4,5,16,17] :

I)

Rabbi Vidal Hassarfati le second

(1545-1619 ?), appelé

aussi « El Señor » ou « Hakadmon » (l’Ancien),

fils de R. Itshak (I) et petit-fils de R. Vidal (I), également

juges célèbres à Fès. Ha-hidah écrit à son propos :

« l’un des génies de l’occident ». Il possède une

culture immense et cite aussi bien Platon, Aristote, Euclide, Sénèque,

que des philosophes arabes et évidemment Rambam, Yehuda Halevi et

tous les maîtres de la Torah. Il se réfère constamment à la

Kabbale. Il est aussi médecin.

Il

possède une importante bibliothèque et une partie de ses écrits

est encore sous forme de manuscrits. Ses principales œuvres sont « Piroush

le midrash rabah », publié à Varsovie en 1874, et

surtout le célèbre « Tsouf

dvach » (Nectar du miel), publié à Amsterdam en 1718. Ce

livre est un commentaire de la Torah auquel seront jointes des

explications sur les meguilot.

Sa diffusion dans tout le monde juif fut importante. Écrit dans un

style très concis, il a été réédité à différentes époques.

Rabbi Vidal avait la réputation de faire des miracles [18,19].

En

1884, le sultan Moulay Hassan I décide d’agrandir l’espace de

son palais et fait déplacer le vieux cimetière juif. La sépulture

de R. Vidal est la seule à rester à son emplacement sur une

petite hauteur, contre la nouvelle enceinte. De l’autre côté se

trouvait un établissement de bains juif. Les anciens du mellah

racontent que les eaux sales s’infiltraient dans la tombe et ses

alentours. Les rabbins demandèrent aux propriétaires de réparer

ou de se déplacer. Ils refusèrent. Un jour, un jeune homme prenant

son bain vit R. Vidal lui apparaître. Il raconta ce fait à

ses parents qui n’y prêtèrent point attention. Quelques jours

après le jeune homme décéda. Du jour au lendemain le bain fut en

faillite, puis détruit et les propriétaires réduits à la misère.

II)

Rabbi Itshak (II) (1611-1660), fils de R. Vidal (II), appelé

le « naguid »

(chef de la communauté, rôle important proposé par elle et devant

être approuvé, et parfois imposé par l’autorité musulmane). Il

remplit les deux fonctions de Dayan (juge) et Sheikh el Yehud (chef

des juifs, en arabe) à partir de 1642. Il est soutenu aussi bien

par les Megorashim que par les Toshavim. Mais bien plus ardue est sa

tâche dans les relations avec les autorités musulmanes qui exigent

constamment des sommes énormes. Moulay Mohamed Sherif, fondateur de

la dynastie Alaouite, essaie de le corrompre en 1650. Refusant, tous

ses biens sont confisqués et cherchant à s’enfuir, il est

emprisonné avec ses deux fils aînés et ne sera libéré qu’après

avoir versé une lourde caution. Il reprendra ses fonctions. Il

avait de plus sa yeshiva, et était connu pour ses sermons et

commentaires. Comme d’autres rabbins du Maroc, il expliquera que

la coutume du pèlerinage sur les tombes des Saints provient de ce

que le Sage « est le fondement du monde » et que Dieu

appliquera sa sentence. Le célèbre Yaavets (Rabbi Yaacov

Aben-Tsour) fera son éloge, rapporté dans « Malkhei

Rabanan » [5]. Son fils Vidal (III) lui succèdera comme

Dayan [20].

III)

Rabbi Shmuel (I) (1660-1713), petit-fils de R. Vidal (II).

Il écrivit son premier livre

« Divre Shmuel » (Paroles de Shmuel) à 39 ans

et, chose rare pour cette époque, fut publié de son vivant.

D’autres œuvres suivront. Il eut comme élève, puis comme

compagnon Yaavets [21].

Son

neveu Shmuel (II), fils de

Aaron, s’expatria à Amsterdam où il fit éditer les livres de

son oncle et de son arrière-grand-père Rabbi Vidal (II) [18]. Il

est possible qu’il soit l’ascendant de la famille de Samuel

Sarphati (1813-1866), célèbre médecin et économiste d’Amsterdam

[22]. Une rue de cette ville porte son nom.

IV)

Rabbi Eliahou (1715-1805) [23], fils de R. Yossef (I)

(1642-1718), qui décrivit les lois rituelles pour la viande selon

la coutume de Fès, et petit-fils de Itshak (II). Appelé Rabbenou,

il est considéré comme l’un des plus éminents rabbins du monde

juif. Dernièrement, des chercheurs ont trouvé des correspondances

de rabbins qui, ne sachant comment résoudre des problèmes de halakha,

proposèrent de se référer au « Roi » ("Hamelekh"),

ainsi était-il surnommé. Sa culture était immense et sa modestie

très grande. Il étudia avec les grands maîtres de l’époque :

R. Yehouda et R. Haïm Ben-Attar, R. Shmuel Elbaz, et

eut pour compagnons R. Haïm Ben-Attar et Yaavets, malgré la

différence d’âge. Ils seront à Tétouan les élèves de R. Menahem

Attia, appelé « le prince du Zohar » vers 1740.

Jeune,

en 1738, il se prépara à se rendre en Eretz Israël (mais il ne

put réaliser ce projet) avec son ami R. Haïm Ben-Attar et ses

disciples qui fondèrent la célèbre yeshiva Knesset Israël à Jérusalem.

Le Baal Shem Tov (1700-1760), fondateur du Hassidisme en Russie,

ayant pris connaissance de l’existence de cette yeshiva, envoya

son beau-frère étudier chez Rabbi Haïm Ben-Attar (appelé depuis « Or

Hahayim » [17]. Il est intéressant de constater que

le judaïsme de Fès, avec ses traditions et sa connaissance de la

Kabbale a, d’une certaine manière, pu influencer le développement

du hassidisme.

De

retour à Fès après Tétouan, R. Eliahou retrouva Yaavets,

devenu le Rav et Av Beth-Din (Président du Tribunal) qui avait créé

le très fameux « Tribunal des Cinq » avec entre autres

R. Eliahou et R. Raphaël-Oved Aben-Tsour (fils de Yaavets).

Jusqu’à nos jours on se réfère aux décisions de ce Tribunal.

Malgré les nombreux malheurs qui accablèrent R. Eliahou, il

poursuivit sa tâche. (Son ami Yaavets avait aussi connu des drames,

ayant perdu seize de ses dix-sept enfants). Orateur exceptionnel, il

a laissé des centaines de manuscrits de ses discours, qui furent

publiés il y a seulement quelques années. Ses principales œuvres

éditées sont « Kol

Eliahou » (La Voix d’Eliahou), « Aderet

Eliahou » (Gloire d’Eliahou), commentaires de la Torah,

et « Naar Bokhe »

(L’adolescent qui pleure), allocutions faites pour les moments de

deuil.

Il

décéda à l’âge de 90 ans. Lorsque la synagogue de la

famille fut fondée, on l’appela

« slah del Eliahou » ou « slah

del Haham » (du Sage). Elle fut délaissée après

l’exode du mellah et dernièrement, malheureusement transformée

en… salle de billard.

Les

anciens racontent qu’un jour, alors qu’il étudiait ou écrivait

dans sa petite chambre, sa servante lui apporta un verre de thé ;

arrivant à la porte, elle entendit la voix de deux hommes. Elle

alla chercher un autre verre et lorsque la porte s’ouvrit, elle

n’y vit que le maître. Étonnée, elle demanda où était la

seconde personne, et Rabbenou aurait répondu qu’il était en

discussion avec le Prophète Eliahou. Le musulman qui occupe

actuellement la maison raconte également cette anecdote et rajoute

qu’au plafond de sa chambre d’études était un crochet auquel

le Rav attachait ses cheveux, l’empêchant ainsi de s’endormir !

Il

eut trois fils, dont R. Israël-Yaacov et R. Raphaël-Menahem,

tous deux Rav de la ville et proches de l’autorité musulmane.

V)

Rabbi Raphaël-Menahem (décédé en 1843). Un jour arriva d’Espagne

un émissaire venant voir le sultan qui, ne pouvant loger en son

palais un chrétien, demanda au naguid

R. Raphaël-Menahem de l’accueillir. Ils devinrent amis.

Quelque temps après, un de ses fils se serait rendu en Espagne. Ne

le voyant pas revenir et inquiet, Rabbi Raphaël-Menahem décida

d’aller le chercher. A cette époque, les lois sur les juifs étaient

encore en vigueur et ils ne pouvaient entrer en Espagne (ce n’est

qu’en 1992, à la commémoration des 500 ans de l’expulsion

d’Espagne, que cette loi, même si elle n’était plus appliquée

depuis des années, sera officiellement abrogée). Il se cacha

jusqu’à ce qu’il arriva chez son ami qui lui demanda après

quelque temps de l’accompagner à la « maison de prières »

à l’occasion d’une fête. Comme il y avait foule, il

l’attacha de ceinture à ceinture par une chaîne. Sur place ils

entendirent le sermon du prêtre qui émettait des paroles

terriblement anti-juives, préconisant que celui qui tue un juif

aura droit au monde futur. Le Rabbi sentant que son ami était

influencé, se détacha lentement et s’enfuit. Lorsque le faux ami

hurla que se trouvait à ses côtés un juif, la foule se précipita

et lyncha un des participants. Mais le Rabbi réussit à se réfugier

chez la mère de son « ami » et lui narra l’événement.

Elle le cacha jusqu’au retour tardif du fils. A son arrivée elle

l’injuria, lui cracha au visage et lui ordonna de raccompagner le

Rabbi jusqu’à ce qu’il puisse rentrer chez lui [5].

VI)

Rabbi Raphaël (I), fils de R. Israël-Yaacov.

Il était un proche du Palais. Il employa tous les moyens possibles

pour sauver Solika Hatsadeket (Solika la Sainte). Lorsque, malgré

tout, on lui trancha la tête, il tint à récupérer le corps en

distribuant de grosses sommes d’argent dans la foule et en

soudoyant les chefs. Rappelons rapidement l’histoire ou l’une de

ses versions. Solika Hachuel, âgée de 14 ans, était d’une

beauté exceptionnelle. Un jour, s’étant disputée avec sa mère,

elle se réfugia chez sa voisine musulmane à Tanger, avec laquelle

elle s’était liée d’amitié. Celle-ci tenta de la convertir à

l’islam, et ce essentiellement par jalousie.

Devant

son refus, la famille musulmane annonça qu’elle s’était

convertie à l’islam, ce qui devait l’empêcher désormais de

revenir au judaïsme sous peine de mort. Refusant le mensonge, elle

déclara que son seul Dieu était le Dieu d’Israël et que jamais

elle n’avait accepté l’islam. Le témoignage d’un juif

n’ayant aucune valeur face à celui d’un musulman, elle fut

condamnée à mort. On la fit venir devant le sultan à Fès, et

malgré les cadeaux somptueux, les menaces, les discours, les essais

de persuasion de femmes converties à l’islam, elle refusa. Elle

fut décapitée sur la place publique. Lorsque ses restes furent

transportés au nouveau cimetière, elle fut enterrée près de la

tombe de R. Eliahou Hassarfati. Quelques années plus tard, R. Avner

Israël (I) demanda à être enterré près d’elle. Son mausolée

domine le carré et est un lieu de pèlerinage célèbre jusqu’à

nos jours. [4,5,12].

VII)

Rabbi Avner-Israël (I) (1827-1884).

Petit-neveu de Rabbi Raphaël (I) et fils de Rabbi Vidal (IV)

(1797-1856), Av Beth-Din et célèbre pour ses décisions. Il fut

non seulement un Rabbin très réputé, un kabbaliste, mais aussi un

connaisseur des philosophies, un historien. Sa calligraphie est une

véritable œuvre d’art (voir ci-contre). Les savants musulmans

aimaient converser et étudier chez lui. Il possédait une bibliothèque

extrêmement riche, et recevait régulièrement des revues du monde

ashkénaze en hébreu et en yiddish [24]. En 1879, à la demande de

l’Alliance Israélite de Paris, et du Board of Deputies de

Londres, il écrivit « Yahass

Fas », sans doute le premier essai d’histoire d’un

juif du Maroc. Il y décrit la vie, la culture, la situation économique [9].

Il œuvra pour la création de l’école de l’Alliance de Fès,

qui fut inaugurée le 2 mars 1884. Il était connu pour sa

modestie, ne mangeait de la viande que le chabbat et invitait

constamment les pauvres à sa table. Charles de Foucauld lui-même

écrivit : « Même

aux yeux des musulmans, il était un des hommes les plus justes de

son temps. Juifs et arabes le consultaient en toute occasion et sur

toutes sortes de différends ». Après la mort de son père,

sa mère décida de « monter » à Jérusalem. Il eut

trois épouses. Sa fille Simha de son premier mariage, décida de se

rendre en Eretz Israël, et fut accompagnée pour le voyage par son

demi-frère Rabbi Vidal (V). Sa fille épousa à Jérusalem le Rav

Yaacov-Moshé Toledano, ministre des cultes en Israël et auteur de « Ner

Hamaarav » [16]. Rabbi Avner-Israël eut un seul fils,

Rabbi Vidal (V).

Signature

de Rabbi Avner-Israël Hassarfati (I)

VIII)

Rabbi Vidal (V) (1862-1921).

Il fut nommé Dayan en 1892 et Av Beth-Din en 1920 par les autorités

musulmanes et françaises. Il semble qu’il fut le premier à

porter le titre de « Grand Rabbin du Tribunal Rabbinique »,

terme importé du système en vigueur en France. Il avait de bonnes

relations avec le sultan et les autorités françaises. Il obtint le

statut de protégé français. Son rôle au moment et après le

« Tritl » (saccage du mellah de Fès en 1912) fut

important, aidé par l’Alliance Israélite Universelle [13,25]. Il

exigea l’enseignement de l’anglais dans l’école de

l’Alliance.

Les

anciens du mellah racontaient qu’avant le chabbat, il passait dans

les rues du mellah sur un cheval blanc pour souhaiter « Chabbat

Chalom » à la population. (Il n’a sans doute commencé

cette coutume qu’après la signature du Protectorat, car

auparavant, un juif n’avait point le droit de monter un cheval).

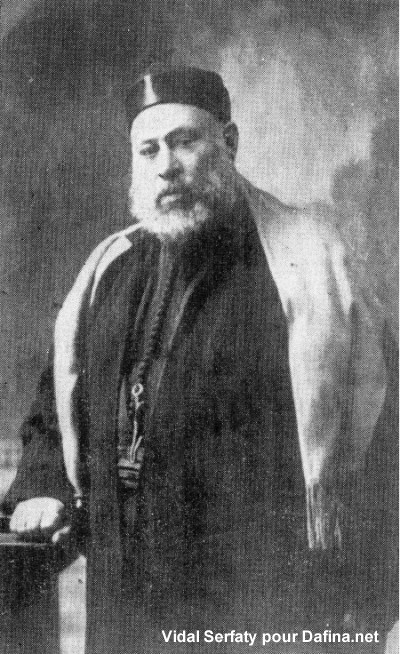

Le

Grand Rabbin Vidal Hassarfati (V)

(1862-1921)

Son

fils Rabbi

Avner-Israël (II) (1885-1933)

fut en 1909 secrétaire de la première association sioniste de Fès,

« Hibat Sion » (Les amants de Sion). Puis il fut

nommé rabbin de Safi et écrivit une préface au livre « Malkhei

Rabanan » [5]. Il a été le dernier rabbin de cette

lignée.

Dans

la seconde branche descendante de Rabbi Raphaël-Menahem, on connaît

Rabbi Raphaël (II) (1871-1956) qui fut rabbin de Mazagan et

d’Oujda et écrivit un livre de commentaires de la Torah.

Une

autre branche a vécu à Tétouan et descend de Rabbi Yaacov fils de

Itshak (II). L’un des descendants de cette branche, Rabbi Isaac

bar Vidal Haserfaty fut mohel

(circonciseur) dans cette ville de 1880 à 1940 [26].

La

bibliothèque de la famille était considérée comme la plus

importante des bibliothèques juives d’Afrique du nord, contenant

des milliers de manuscrits, des livres anciens rares, et même des

exemplaires uniques d’éditions disparues, des revues, des

journaux d’Europe, d’Eretz Israël. Mais elle fut négligée

durant de longues années, et lorsque Vidal (décédé en Israël en

1976), instituteur, fils d’Eliahou, qui s’occupa longtemps de la

comptabilité de la synagogue et Rahamim Serfaty, fils de Rabbi

Vidal (V) (et père de l’auteur du présent article) se rendirent

sur les lieux dans les années 1960, ce fut pour constater qu’une

partie avait été « empruntée » et qu’une autre

tombait en poussière, rongée par les vers. De ce qui restait, il y

eut un partage partiel entre les membres de la famille. Rahamim

apporta en Israël ce qu’il avait pu réunir et transmit à l’Université

Bar Ilan. Quelques éléments sont restés entre les mains de trois

descendants de la famille.

Anecdote :

Même dans les bonnes familles il peut y avoir une brebis galeuse.

On retrouve à Rome un certain Yossef Hassarfati, né à Fès, qui

se convertit au christianisme en 1552 et prit le nom d’Andrea

Filipo di Monti, appelé aussi « Joseph Moro ». Il

chercha à convertir ses ex-coreligionnaires. Une bulle du pape en

1584 contraignit les juifs, par groupes d’au moins 100 hommes

et 50 femmes, à écouter ses sermons. Il écrivit des livres

contre le judaïsme en hébreu en 1581, puis fut censeur

d’ouvrages hébraïques et causa de graves problèmes aux juifs.

Il mourut en 1597 [22].

Cet

article a paru dans"Etsi". Revue de Genealogie et

d'Histoire Sefarades. No 29. Juin 2005.

|

|

Ecriture

et signature de Rabbi Avner-Israël Hassarfati (I)

Bibliographie

[4].

Obadia, David : « Fas

veh’ah’ameah. Morocco ». [Fès et ses Sages]. Vol 1. Jérusalem,

1979. (en hébreu).

[5]. Ben Naïm, Yossef : « Malkhei

Rabanan » [Nos Rabbins les plus célèbres]. Jérusalem,

1931. (réédition : Ashdod, 1998). (en hébreu).

[6]. Hayoun, Maurice-Ruben : « Maïmonide

ou l’autre Moïse ». J.-C. Lattes, 1994.

[7]. Lettre en anglais adressée au Foreign Office le 10 avril

1873 par les consuls de France et de Grande-Bretagne. FO 99/154.

Recueil Pr E. Bashan, Université Bar Ilan.

[8]. Bouhsira, Abraham : « La

communauté juive de Fès ». Thèse de doctorat de

sociologie. Université de Strasbourg, 1997.

[9]. Hassarfati, Avner Israël : « Yahas

Ir Fas » (Propos sur la ville de Fès). Dans « Fas

veh’ah’ameah » [4].

[10]. Zafrani, Haïm : « Mille

ans de vie juive au Maroc ». Paris, Maisonneuve et Larose,

1983.

[11]. Laredo, Abraham I. : « Les

Taqqanot des juifs expulsés d’Espagne. Régime matrimonial et

successoral ». Traduit de l’espagnol par Elie Malka et

David Amsellem. Imprimerie Fontana, Casablanca, 1953, Casablanca,

1953.

[12]. Abensur, Philip : « Sol

Hachuel (1820-1834) : histoire et généalogie ». Etsi,

vol. 3, n°11, décembre 2000.

[13]. Serfaty, Vidal : « Le

"Tritl" (saccage) de Fès en 1912 ». Etsi,

vol. 8, n°28, mars 2004.

[14]. Chouraqui, André : « La

condition de l’Israélite marocain ». Paris, Presses du

livre français, 1950. Note : Le statut des dhimmis, institué

par le décret d’Omar au 8ème siècle, impose aux non-musulmans

des contraintes difficiles.

[15]. Ces précisions nous ont été transmises

par le Professeur Elisheva Albert (Université Bar Ilan), spécialiste

de l’histoire du judaïsme médiéval.

[16]. Toledano, Yaacov Moshé : « Ner

Hamaarav » (Lumière de l’Occident). Jérusalem, 1911.

(2ème édition : Jérusalem, 1973). (en hébreu).

[17]. Bashan, Eliezer : « Yaadouth

Marocco. Avarah ve tarboutah ». (Le judaïsme du Maroc.

Son passé et sa culture). Tel-Aviv, Hakibbutz Hameuchad, 2000. (en

hébreu).

[18]. Ben Tov, Haïm : « Rabbi

Vidal Hassarfati Hasheni » (le second). Périodique, vol.

3. Université Bar-Ilan, 1981 (en hébreu).

[19]. Ben Abbou, David : « Tsouf

Dvash » (Nectar du miel) de Rabbi Vidal Hassarfati. Préface.

Mossad Beith Yossef, Bné Brak, 1998 (en hébreu).

[20].

Ben Tov, Haïm : « Toledot

Itshak ». Préface. Jérusalem, 1995 (en hébreu).

(Traduction en français de la préface par Anne-Marie

Serfaty-Charon).

[21].

Amar, Moshé : « Divre

Shmuel » (Paroles de Shmuel) de Rabbi Shmuel Hassarfati.

Préface. Orot Yahadouth Hamagreb, Lod, 1997. (en hébreu).

(Traduction en français de la préface par Anne-Marie

Serfaty-Sharon).

[22].

Laredo, Abraham I. : « Les

noms des juifs du Maroc ». Madrid, Institut Arias Montano,

1978, pp. 523-527.

[23].

Hassarfati, Eliahou : « Kol

Eliahou » (La Voix de Eliahou) de Rabbi Eliahou Hassarfati.

Édition Ahavat Chalom, Jérusalem 1995. (en hébreu). (Préface

traduite en français par le Rav Avner Israël Chokron).

[24].

Documents personnels.

[25]. Alliance

Israélite Universelle. Paris, Archives Maroc, Liasse I B 5.81.

[26].

López Álvarez, Ana María : « La

comunidad judía de Tetuán 1881-1940, Onomástica y sociología en

el libro de registro de circuncisiones del Rabino Yishaq bar Vidal

Haserfaty ». Tolède, Museo Sefardí, 2003.

The

Hassarfati, Serfaty family

This

family name comes from the Hebrew word Tsarfat

(France). In some contracts between Jews and Christians, the name

has been translated as « Frances » or « Franco ».

It can be found throughout the Mediterranean Basin, as well as in

England and Holland.

The

Hassarfati genealogical tree goes back to 1450, and even according

to tradition, to Rabbenu-Tam, grandson of Rashi, although some 7

generations are missing.

Since

their arrival in Fez, the Hassarfatis have produced a long line of

rabbis, of which the most important are mentioned here.

Rabbi

Vidal Hassarfati the second (1545-1619 ?), called « El Señor »

or « Hakadmon ». Son of R. Itshak and grandson of

R. Vidal (I), he had a vast knowledge, quoting Roman, Arab and

Jewish philosophers. His most important book, « Tsuf Dvash »,

was published in Amsterdam in 1718. He was said to have made

miracles.

Rabbi

Itshak (II) (1611-1660), son of R. Vidal (II), was the naguid

(leader) of the community. The sultan tried in vain to corrupt him

and imprisoned him with his two eldest sons. He had a yeshiva and

was known for his commentaries.

Rabbi

Shmuel (1660-1713), grandson of R. Vidal (II), published

several books, including « Divre Shmuel » and was a

colleague of Yaavets (Rabbi Yaacov Aben-Sur). His nephew Shmuel, son

of Aaron, emigrated to Amsterdam and might have descendants there.

Rabbi

Eliahu (1715-1805), son of R. Yossef (I) and grandson of R. Itshak

(II). Called « Rabbenu », he is considered as one of the

most distinguished rabbis in the Jewish world. He studied with R. Yehuda

and R. Haïm Ben-Attar, R. Shmuel Elbaz and Yaavets. He

was part of the « Tribunal of the Five », together with

Yaavets and his son Raphael-Oved Aben-Tsur. Some of his works have

been recently published. His synagogogue was unfortunately recently

transformed in a billiard room. He had three sons, among which R. Israel-Yaacov

and R. Raphael-Menahem.

Rabbi

Raphael-Menahem (died in 1843). He had a Spanish Christian friend

who once betrayed him when he was in Spain, but he fortunately

escaped thanks to his friend’s mother.

Rabbi

Raphael (I), son of R. Israel-Yaacov. In 1834, he

unsuccessfully tried to save Solika Hachuel Hatsadeket, a young

Jewish girl of Tangier, falsely accused to have rejected Islam after

having embraced that religion. Rabbi Raphael succeeded in recovering

her body by throwing a large number of coins into the crowd. Some

years later, R. Avner Israel (I) was buried near her.

Rabbi

Avner-Israel (I) (1827-1884), great nephew of R. Raphael (I)

and son of R. Vidal (IV). A very distinguished rabbi, kabbalist

and historian, he was a wonderful calligrapher and had a richly

stocked library. In 1879, he wrote « Yahass Fas », the

first history of the Jews of Fez. He helped for the opening of the

Alliance Israelite Universelle school in Fez, inaugurated in 1884.

He had three wives. His first daughter, Simha, emigrated to Israel.

Her daughter married R. Yaacov-Moshe Toledano, Minister for

Religious Affairs in Israel, author of « Ner Hamaarav ».

Rabbi

Vidal (V) (1862-1921), son of R. Avner-Israel (I), was the

first Chief Rabbi of the Rabbinical Tribunal of Fez and had good

relationships with both the sultan and the French authorities. He

helped the community during and after the « Tritl » (sack

of the mellah of Fez in 1912).

Rabbi

Avner-Israel (II) (1885-1933), his son, was secretary of the first

Zionist society in Fez and was later appointed rabbi of Safi. He

wrote a preface to the book « Malkhei Rabanan » and was

the last rabbi of the family.

Other

branches of the Hassarfati family include Raphael (II) (1871-1956),

rabbi in Mazagan and Oujda and Isaac bar Vidal, mohel in Tetuan from

1880 to 1940.

The

family library was considered the most important Jewish library in

Northern Africa, and included thousands of manuscripts, rare books

and old newspapers from Europe and Israel. Unfortunately a large

part of it was stolen and another was destroyed by worms. The

remaining documents have been shared between members of the family

and Bar Ilan University.

|